Foto: Oscar Alfonso Sosa

En las circunstancias en que se desarrollan los escenarios productivos de la agricultura cubana y dado el carácter estratégico de la producción de alimentos para el país, garantizar que las semillas que vayan a los surcos tengan las potencialidades genéticas para germinar y desarrollarse bajo condiciones climáticas adversas y con la ausencia de insumos que respalden su productividad, es vital para acercarnos a la deseada, aunque todavía esquiva, soberanía alimentaria.

La aplicación de la ciencia y el control en la producción de semillas desempeñan un papel imprescindible en el camino hacia cultivos más resistentes.

Juventud Técnica se apoyó en la experiencia de la provincia de Sancti Spíritus para conocer cómo se buscan alternativas para la producción de alimentos utilizando los recursos con que cuenta el país.

En el Sur del Jíbaro

En 1967 inició en Cuba el Programa Nacional de Desarrollo Arrocero. Para ello, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas creó una estación experimental de esta gramínea, que daría respuesta técnica al incremento en las áreas de siembra. El programa nacional requería cambios en la tecnología de explotación del cultivo y la estructura varietal.

El Comandante en Jefe Fidel Castro indicó, a finales de 1969, trasladar la estación hacia donde se fomentaba uno de los macizos arroceros más importantes del país: el Sur del Jíbaro, en La Sierpe, Sancti Spíritus.

Con la creación de la Estación Experimental de Arroz se impulsó el desarrollo científico en esta rama de la agricultura. Desde entonces, se han formado y capacitado un grupo de técnicos para la investigación, la innovación y transferencia de tecnología; y han realizado aportes significativos al programa nacional de Producción de Semillas, de Mejoramiento Genético, de Manejo Integrado de Plagas, de Fertilización, y al sistema de Extensionismo.

A partir de 2010, el centro extendió sus investigaciones a varios tipos de granos como el frijol, el maíz, el sorgo, la soya, y el girasol; y hoy aporta significativamente con asistencia técnica a los productores. Actualmente, la Estación Territorial de Investigación de Granos Sur del Jíbaro es una institución subordinada al Instituto de Investigaciones de Granos, del Grupo Empresarial Agrícola, del Ministerio de la Agricultura; y es el complemento técnico de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro.

De acuerdo con el M. Sc. Pedro Meneses Dartayet, director e investigador auxiliar de la estación territorial, los planes de investigación han estado orientados a los intereses y prioridades del país. “Se ha trabajado en proyectos que permitan establecer medidas de adaptación ante los efectos del cambio climático, desde el mejoramiento varietal, como la implementación y generalización de prácticas agronómicas para reducir estos perjuicios”.

Refirió, además, que se trabaja en la ampliación de la base genética y obtención de nuevos genotipos de arroz adaptados a las condiciones de nuestro país y en el estudio de líneas híbridas del cereal y en variedades de alto potencial de rendimiento.

Selección recurrente: los mejores resultados

Existen varios métodos para el mejoramiento genético del arroz y pueden emplearse por separado o conjugarse entre sí, dependiendo de lo esperado.

“La obtención de mejores resultados depende de las características de los cultivos, del caracter a mejorar, del número de genes que determinan el caracter y de las condiciones del ambiente para las que se realiza la selección”.

En la Estación experimental Sur del Jíbaro, para el mejoramiento genético, se emplean los métodos de cruzamiento, mutación y el de selección recurrente, que en los últimos años ha sido el de mejores resultados. Este tiene tres momentos: la evaluación de los individuos, la selección y la recombinación (este último paso es mucho más prolongado en el método tradicional).

“La formación de poblaciones por plantas androestériles y fértiles, unido a un alto número de progenitores, facilita una mayor recombinación genética (cruzamientos). Con esta información y apoyándonos en la presencia del gen ms –que en estado homocigótico recesivo produce la androesterilidad en la planta de arroz– se hace más fácil la aplicación del método porque se producen cruzamientos constantes y espontáneos en cada floración, característica que a la vez garantiza alta variabilidad genética”, puntualizó el máster en Ciencias.

Detalló, además, que la alta diversidad o variabilidad genética es una de las bondades de la aplicación de esta metodología. “Debemos entender que los cultivos que tienen una base genética reducida son más vulnerables a las amenazas del medio.

Para que se entienda mejor, si tuviéramos una sola especie de arroz en nuestro país habría que cultivarla en terrenos cuyas características y tipo de clima se ajustaran al potencial genético de la semilla y en la época del año en que fuera más propicio según los caracteres de la simiente. Por otra parte, si una variedad es susceptible a un tipo de plaga determinado, ante la aparición de esta habría que suspender el cultivo hasta tanto no se eliminara la amenaza.

Actualmente, la posibilidad de contar con una amplia base genética permite, desde el punto de vista de la investigación, obtener mejores resultandos, teniendo en cuenta que se tiene a mano un amplio número de caracteres distintos, cada uno con sus potencialidades. “Desde el punto de vista del cultivo les permite a los productores la expansión de la siembra a diferentes condiciones climáticas, según la época del año, tipos y condiciones de suelo”, explicó el investigador auxiliar.

Según la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1983, la biodiversidad en la agricultura es el mayor recurso con que cuenta la producción de alimentos a nivel mundial y resulta indispensable para lograr la adaptación de los cultivos a las nuevas condiciones medioambientales.

En Cuba, el método de selección recurrente solo se aplica en la Estación Territorial de Investigación de Granos Sur del Jíbaro, pero los resultados se implementan en las demás estaciones del país en apoyo al programa nacional de Mejoramiento Genético del Arroz.

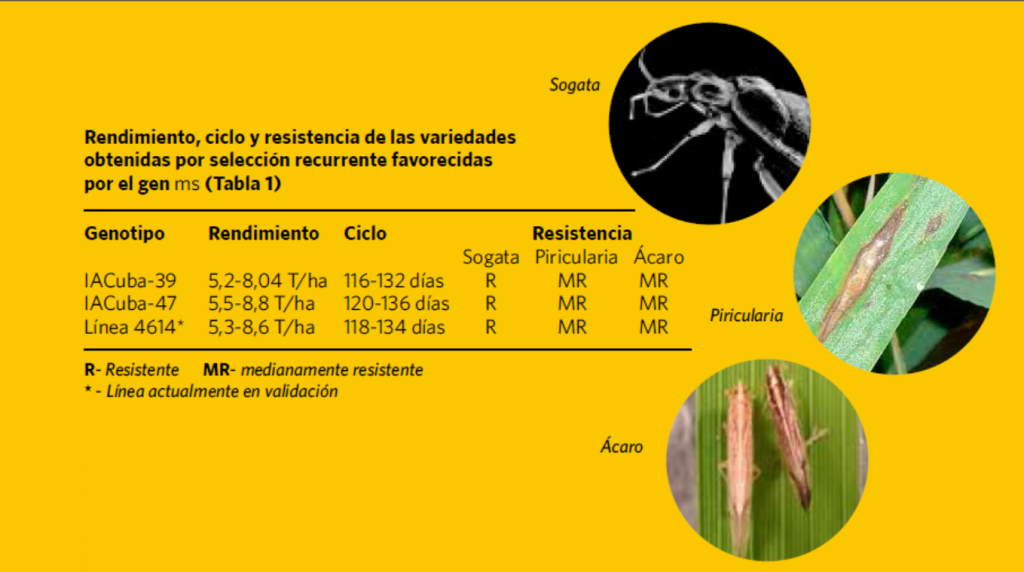

Además del material que se evalúa actualmente bajo esta metodología, ya se obtuvieron las variedades IACuba-39, IACuba-47 y la línea 4614, que se encuentra en fase de validación en áreas de productores. Se caracterizan por conjugar el rendimiento, resistencia y la buena calidad del grano (Tabla 1).

Además de los resultados que aporta a la calidad y resistencia del grano, esta variante de mejora genética tiene un impacto en la economía y humaniza el trabajo del personal de la estación. Meneses Dartayet manifestó que para realizar los cruzamientos por el método tradicional un técnico dedica el 80 por ciento de su jornada laboral, además necesita de locales con canteros, electricidad, agua, etc.

“Ese mismo técnico aplicando el método de selección recurrente solo necesita el cinco por ciento del tiempo, no hay gastos extras y no es necesario usar productos químicos para la protección de semillas producidas; además, se tiene absoluta seguridad de que ocurrió el cruzamiento.

La aplicación de este método introdujo en el país el gen ms, imprescindible para la obtención de plantas androestériles, necesarias para el mejoramiento genético del grano. La investigación fue reconocida internacionalmente, y permitió desarrollar tres trabajos de diplomas, dos tesis de maestrías y varias publicaciones en revistas científicas”, concluyó el director.

La aplicación de la selección recurrente favorecida por el gen ms, tiene influencia positiva en la protección del medio ambiente, debido a que se realiza en condiciones normales de campo y no hay que crear infraestructura para ello. Los cruzamientos se realizan espontáneamente y los granos están protegidos, por la legma y pálea, de la posible presencia de hongos, por lo que se elimina el uso de productos químicos.

Aunque con especial énfasis en el arroz, por los altos índices de consumo de este producto en el país, la Estación Territorial de Investigación de Granos Sur del Jíbaro, como otras en la Isla, trabaja para obtener semillas para varios cultivos más resistentes al estrés hídrico, las altas temperaturas y que reduzcan o eliminen la necesidad de utilizar recursos costosos.

El M. Sc. René Pérez Polanco, investigador auxiliar de la estación experimental, detalló que uno de los objetivos de trabajo está encaminado a reducir el consumo de agua en el cultivo de arroz de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro y en otros polos productivos del país.

“Hoy en la empresa espirituana se consumen alrededor de 16 500 m3/ha del líquido, cifra muy inferior a los 22 000 m3/ha que se usaban anteriormente. Esta reducción ha sido posible gracias a la obtención de variedades del cereal de ciclo medio, corto y súper corto; variedades de bajos insumos; variedad para la siembra de ciclo medio en el mes de noviembre; y la implementación de la tecnología del retoño.

En el caso de la última consiste en dejar que la planta retoñe luego del primer corte. Aunque con un rendimiento inferior a la cosecha principal, permite obtener una nueva producción con gastos mínimos”.

Con el aprovechamiento del retoño –determinó Pérez Polanco– se eliminan labores como la preparación de suelos, la ejecución del primer y segundo riego y el desagüe inicial. Además, elimina o disminuye el uso de insumos como semillas, agua, combustible, herbicidas, insecticidas y fertilizantes.

Sanidad vegetal

El departamento de Sanidad Vegetal, de la Delegación Provincial de la Agricultura en Sancti Spíritus, está compuesto por un laboratorio provincial con varias áreas especializadas y se encarga de la protección de los cultivos, según comentó su jefe, el M. Sc. Carlos Alberto Cervantes Zulueta.

“Nuestro objetivo es evitar la introducción de plagas y enfermedades, controlar la semilla y el uso eficiente de los medios bilógicos con la calidad requerida.”.

Para el control y certificación de las semillas en la provincia –señaló el máster en Ciencias– existen dos laboratorios: el de Sanidad Vegetal y el de Semillas, este último perteneciente al Sistema de Inspección y Certificación de Semillas (SICS).

El SICS y Sanidad Vegetal se encargan tanto en el campo como en el sistema empresarial de fiscalizar y controlar todas las semillas que se producen en el territorio.

Cervantes Zulueta destacó que al amparo de la legislación vigente el departamento está facultado para descalificar las semillas cuando se determine genética, cualitativa o cuantitativamente que estas no cumplen con los parámetros o requisitos para su comercialización debido a la presencia de plagas y enfermedades o cualquier otra anomalía que afecte su germinación y desarrollo potencial.

Leydi Laura Sánchez Rodríguez, especialista del SICS, detalló que en el laboratorio de Semillas se realizan diferentes análisis como la pureza física, la humedad, los granos rojos y manchados, la viabilidad, la germinación, entre otros. Según la joven, algunos de los parámetros a medir pueden por si solos descalificar la muestra.

“En el caso de la germinación se colocan las semillas en agua y se mantienen en el horno a 40 grados por 48 horas para despertar la latencia. Luego de este proceso se montan las réplicas en condiciones óptimas de laboratorio y si el resultado final es un índice de germinación por debajo del 80 por ciento se descalifica la muestra. Esto significa que por cada cien semillas que se siembren menos de 80 van a germinar como promedio”.

Por su parte, el director del laboratorio provincial de Sanidad Vegetal, ingeniero Rainel García Díaz relató cómo son procesadas las muestras en este recinto, una vez hayan sido analizadas por el Sistema de Inspección y Certificación de Semillas.

“Aquí se realizan análisis para detectar si están siendo afectadas por insectos, ácaros, patógenos fungosos, hongos, bacterias o virus. También se hacen estudios para saber si está viable para la siembra. En dependencia de los resultados obtenidos de estos análisis, el laboratorio emite un diagnóstico donde avala o no que la semilla está libre para ser comercializada y sembrada”, puntualizó.

Según el ingeniero, para emitir el resultado final se tienen en cuenta los estudios realizados tanto en el laboratorio del SICS como en el de Sanidad Vegetal y se puede descartar la muestra, aprobar su comercialización o declararla apta con recomendaciones. En este último caso se define el tratamiento a seguir.

SEBIOSAN

A partir del primero de enero de 2024 la anterior Unidad Empresarial de Base Semillas de Sancti Spíritus se transformó en la mediana empresa estatal Semilla Biotecnología Sancti Spíritus (SEBIOSAN), primera del sistema de la agricultura en la provincia que, aunque amplió su objeto social, continúa dedicándose fundamentalmente a la comercialización de semillas.

“La tarea de la empresa es producir y comercializar semillas con categoría genética para garantizar la demanda de siembra de la provincia y tributar al balance nacional. Trabajamos con todas las de cultivos varios y hortalizas (frijol, maíz, garbanzo, sorgo, soya, girasol, tomate, pimiento, pepino) excepto el arroz”, comentó Orestes Ramírez Salas, administrador de SEBIOSAN.

“Nosotros acopiamos la materia prima directamente del campo, mediante contratos que tenemos con el sector cooperativo y campesino. Aquí se somete a diferentes procesos en dependencia del tipo de producto. Utilizamos maquinas que separan la semilla de la paja; de los granos partidos o cualquier otro elemento contaminante. Otras se encargan del secado utilizando aire o calor, según corresponda.

Una vez las semillas obtienen los parámetros necesarios se clasifican y se almacenan. Después son llevadas muestras de cada lote al laboratorio de Sanidad Vegetal para certificar su calidad y así tener la certeza de que vamos a comercializar simientes con categoría genética. En nuestra unidad también contamos con un pequeño laboratorio que nos permite hacer evaluaciones sistemáticas para conocer algunos indicadores”.

Además de comercializar de manera mayorista con todas las bases productivas del sistema de la agricultura en la provincia y aportar al balance nacional, SEBIOSAN cuenta con una red de tiendas minoristas dedicadas fundamentalmente a vender semillas a la población en los municipios de Yaguajay, de Taguasco y en el propio Sancti Spíritus.

La mediana empresa, única en el país dedicada a la producción y comercialización de semillas, también puede vender a cualquier entidad que demande sus producciones, aunque no sea del sector agropecuario.