La V Convención Internacional “Cuba Salud” abordó el tema de las enfermedades emergentes y reemergentes, los modos de contagio y cómo enfrentarse a ellas, pues en los últimos 25 años ha ocurrido un aumento de epidemias y pandemias.

De igual forma, se habló del papel de los laboratorios dentro de la preparación y enfrentamiento a las distintas emergencias, así como de la vigilancia genómica y la experiencia de Cuba en ese campo.

La Dra. Carilda Peña García, viceministra del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), dijo que existen fenómenos íntimamente relacionados con la aparición y desarrollo de las diferentes patologías, como el crecimiento demográfico, el cambio climático y la desforestación.

En cuanto a Cuba, la viceministra del MINSAP refirió que “existen peculiaridades que nos hacen un poco más vulnerables, sobre todo a determinados grupos de población.

“Hay una urbanización inadecuada y eso trae consigo desechos mal dispuestos (sólidos y líquidos). También están las fallas que tenemos en los sistemas de salud en determinados lugares, para la atención a estos sucesos”.

Si bien es cierto que cada territorio cuenta con las herramientas, “con una sala de exámenes para la vigilancia clínico epidemiológica, ¿quién activa el sistema, cómo se mueve y cuán oportuno es para la detección de estas enfermedades? Creo que ahí están las brechas y esos son los análisis que, a lo interno, debemos hacer”, manifestó.

Al referirse al desarrollo de la investigación y la innovación, expresó que nuestro sistema sanitario está preparado en cuanto a estructura, para hacer frente a las emergencias.

“De manera tal, que lo que se está haciendo en el país con la mirada de Una salud y las alianzas entre los ministerios de Salud Pública y la Agricultura, en todo lo que tiene que ver con la población animal y su salud es una fortaleza.

“También lo son las cátedras abiertas en las universidades, para que los estudiantes se formen en el paradigma de Una salud y puedan, cuando tenga un paciente delante, pensar que pudieran estar ante un fenómeno de este tipo, y esas son las cosas fundamentales que el país está evaluando”.

La viceministra precisó que, en estos tiempos, también debe pensarse en otras patologías no solo en las arbovirosis o las infecciones respiratorias por los diferentes virus que circulan, sino reconocer que hay enfermedades que han cambiado sus presentaciones clínicas, como la tuberculosis y la lepra. En este sentido, dijo que es importante enseñarle eso a los alumnos para que puedan diagnosticarlas.

Por su parte, la Dra. María Guadalupe Guzmán Tirado, investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), recordó la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de fortalecer la vigilancia de las enfermedades y la capacidad de los laboratorios para identificarlas.

“Es fundamental tener un laboratorio preparado porque va a ayudar a dar la alerta, y al control y seguimiento. Un espacio listo para colectar y enviar las muestras, incluso a otro país de ser necesario. Asimismo, procesarlas en tiempo real y hacer la vigilancia genómica”.

Al respecto, la Dra. Vivian Kourí Cardellá, investigadora del IPK subrayó que “la vigilancia genómica no es más que, a partir del estudio de los genomas basados en secuenciación de ácidos nucleicos, utilizarlo como una herramienta que se una a la epidemiología, a la clínica, al diagnóstico para vigilar los patógenos y sus probabilidades de producir epidemias, y saber cómo se disemina, dónde se originó.

“No es solamente algo para investigar, sino que realmente es un instrumento que tenía que ser empleado en el manejo de las epidemias, para prevenirlas. Es por eso que la OMS estableció una estrategia para estar al tanto de patógenos con potencial pandémico y epidémico”.

La experta afirmó que, en estos momentos, esa vigilancia tiene un papel esencial en la detección temprana de esos patógenos. Pero también, en la de rutina de aquellos otros responsables de importantes problemas de salud: enterobacterias, infecciones respiratorias….

De igual forma, aclaró que esta no reemplaza a la vigilancia clínica, epidemiológica o de laboratorio, sino que es una herramienta más con la que se complementa y fortalece.

Vigilancia genómica: la experiencia cubana

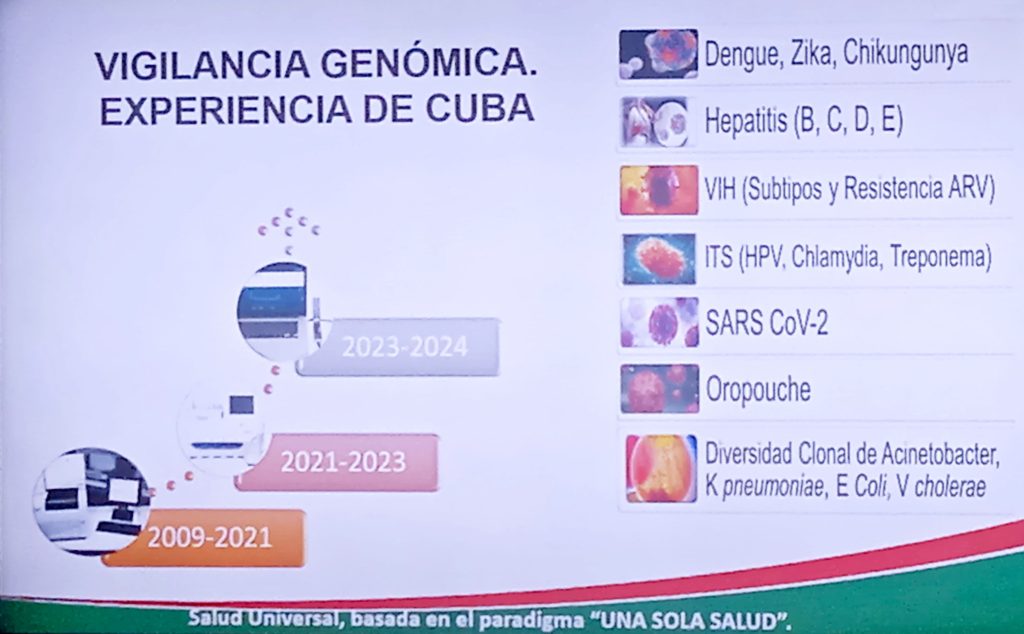

Antes de 2009, en Cuba se hacían estudios para dengue, Zika, pero es a partir de esa fecha cuando se comienza una vigilancia estricta. El estudio de VIH: resistencia antirretroviral, variantes, subtipos fue el que marcó un cambio en el país en cuanto a eso.

En la actualidad, en el IPK se hace un seguimiento de enfermedades como dengue, Zika, Chikungunya, los virus de la hepatitis, VIH, papiloma, clamidia, treponema, SARS-CoV-2, Oropouche.

Y aunque con menor frecuencia, en bacteriología se usa el genoma para analizar la diversidad clonal de la neumonía, cólera, entre otras.

“El IPK es referente nacional para las enfermedades infecciosas. La institución cuenta con un hospital, un centro de vigilancia, cuarentena que comenzó cuando ébola, y uno de investigación y diagnóstico de referencia, donde se hospedan los laboratorios”, señaló la Dra. María Guadalupe Guzmán.

Igualmente apuntó que siempre se piensa que una emergencia es cuando algo no existe en el país, sin embargo, subrayó que “cualquiera de las enfermedades que tenemos endémicamente puede constituirse en un contratiempo, en un momento determinado.

“Un vector nuevo para un padecimiento que tenemos más o menos controlado, las inmunoprevenibles (sarampión, polio, tosferina), que hoy son un problema. Esas son emergencias de afecciones prevenibles”.

Además, destacó que hoy “tenemos líneas de investigación para los arbovirus, las enfermedades de trasmisión sexual, las parasitarias autóctonas y exóticas, todas las respiratorias, las diarreicas, las emergentes”.

Las conferencistas también mencionaron las últimas emergencias sanitarias grandes que el país ha enfrentado, y donde “nuestros laboratorios han estado involucrados”, aseguró la Dra. Guzmán.

“Entre ellas se encuentran el dengue, cólera, Zika, H1N1, SARS-CoV-2, Mpox y Oropouche, más recientemente”.